让语文课堂绽放美育之花 ——《我的叔叔于勒》美育融合教学纪实

来源:| 作者:何晓恬|发布时间:2025/4/1 16:04:04 |92次浏览

让语文课堂绽放美育之花 ——《我的叔叔于勒》美育融合教学纪实

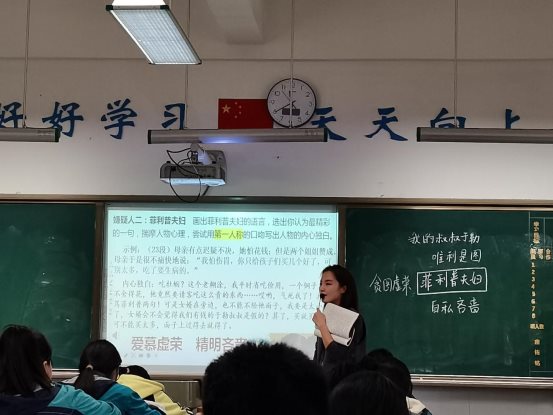

为探索语文教育与美育的深度融合,麒麟科创园学校语文教研组于近日开展《我的叔叔于勒》美育特色公开课,通过文学文本解读、艺术形式转化、审美情感体验三重维度,让学生在经典文学中感受人性美与艺术美,打造兼具人文深度与审美高度的新型课堂。

一、文本细读:在人性矛盾中挖掘审美内核

课堂以莫泊桑小说《我的叔叔于勒》中 “金钱与亲情” 的冲突为切入点,教师引导学生从菲利普夫妇对于勒态度的转变(从 “盼于勒” 到 “躲于勒”)分析人物心理,通过角色扮演、场景再现等方式,让学生体会资本主义社会中人性的异化与扭曲。

“当菲利普夫妇在船头发现衣衫褴褛的于勒时,他们的动作细节 ——‘母亲突然暴怒起来’‘父亲脸色煞白,低声嘟囔’—— 不仅是文学描写,更是人性在利益面前的真实投影。” 授课教师毕婉舒表示,“我们引导学生在批判拜金主义的同时,思考‘何为真正的人性美’,这正是美育与德育的结合点。”

课堂设置 “审美思辨” 环节:学生分组讨论 “于勒是否值得同情”“菲利普夫妇的行为是否完全可鄙”,在思维碰撞中理解人性的复杂性,培养辩证审美能力。

二、艺术转化:多形式呈现文学之美

为打破文字壁垒,课堂引入绘画、戏剧、音乐等艺术形式,让文学形象 “可视化”。

绘画创作:学生以 “于勒的两张面孔” 为题,用画笔呈现于勒 “传说中阔绰的样子” 与 “现实中落魄的模样”,通过色彩对比(如金色的虚幻与灰色的真实)表达文本的讽刺意味;

戏剧改编:学生将 “海边偶遇于勒” 的场景改编为微型话剧,从服装道具(破烂的帽子、牡蛎壳)到台词语气(颤抖的声音、躲闪的眼神),细腻还原人物的卑微与虚伪;

音乐配文:教师选取德彪西《月光》与肖斯塔科维奇《爵士组曲》片段,让学生对比 “理想主义旋律” 与 “讽刺性节奏”,感受音乐与文学主题的共鸣。“当我用画笔描绘于勒蜷缩在船头的身影时,突然理解了他衣衫褶皱里藏着的辛酸。” 初二(3)班学生王同学说,“艺术让文字有了温度。”

三、生活延伸:美育照亮现实人生

课堂的最后环节,教师抛出问题:“如果于勒生活在今天,我们该如何对待‘落难的亲人’?” 学生结合校园生活案例(如帮助家庭困难的同学、拒绝 “以家境论亲疏” 的社交观念),将文本中的审美思考转化为现实行动。

教研组长徐腊梅介绍:“美育不是单纯的艺术技巧教学,而是培养‘发现美、理解美、创造美’的心灵。《我的叔叔于勒》看似批判现实,实则呼唤人性本真之美,这种审美教育能让学生在复杂的社会中保持情感的敏锐度。”

教育观察:当语文遇见美育,教育便有了灵魂

此次公开课引发了在场听课教师的热议。有教师认为,美育融入语文教学,让经典文本从 “应试考点” 变为 “审美载体”,如文中 “海景” 的描写(“紫色的阴影从海面掠过”)不再是简单的环境分析,而成为 “自然美与人性丑” 的对照范本;也有教师提出,未来可探索 “跨学科美育项目”,如结合历史课分析 19 世纪法国社会背景,让审美认知更立体。

据悉,该校将以此次公开课为起点,推出 “经典文学美育系列课程”,让《背影》《荷塘月色》等课文成为美育沃土,让学生在字里行间感受 “美” 的力量。

撰稿:毕婉舒

校对:何晓恬

审稿:陈勇

Copyright © 2012 主办:南京市江宁区麒麟科创园学校 地址:南京市江宁区麒麟街道智识路16号

网站维护单位:南京市麒麟科创园学校 邮编:210008 联系电话:025—84763526 苏ICP备05020187号

技术支持:江苏裕后信息技术有限公司